Para Carlos Alcolea, ya desaparecido, y que formó parte de la Nueva Figuración Madrileña de los 80, la pintura era la asunción de un eterno infantil sin límites y una acusación a lo que no se intenta cuando algo es posible.

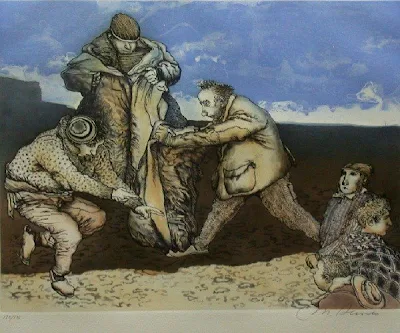

Una figuración en que la introspección visual se licua en formas reconocibles bajo otros significados, y en significantes cromáticos que ensayan envolturas que nos llevan hasta existencias perplejas en su propio suceso, en su confuso avatar.

En este homenaje a lo que se resiste a desaparecer, Alcolea media para arbitrar funambulescas fidelidades a lo que aspira a vivir dentro del espacio que les proporciona, cargado de una plasticidad que como ente en acción nunca deja de interrogarse.

Retratos de entelequias, de lugares insondables, de tiempos en los que lo inverosímil es más cierto que lo verosímil, de superficies de siluetas chinescas, todo eso nos depara una obra densa en que su contemplación es el reencuentro con lo que tenemos tan cercano y nunca vemos.

La lenta caricia de las olas sobre el malecón no acalla un amanecer de agonías fieras, de fuerzas ciegas y coléricas de tanta infelicidad. Mi amigo Humberto y yo nos abstenemos de bajar a ese infierno pues después no podríamos pintar nuestras sombras, que día a día se hacen más huesudas, hastiadas y livianas.